Balade dans la ville comme châssis

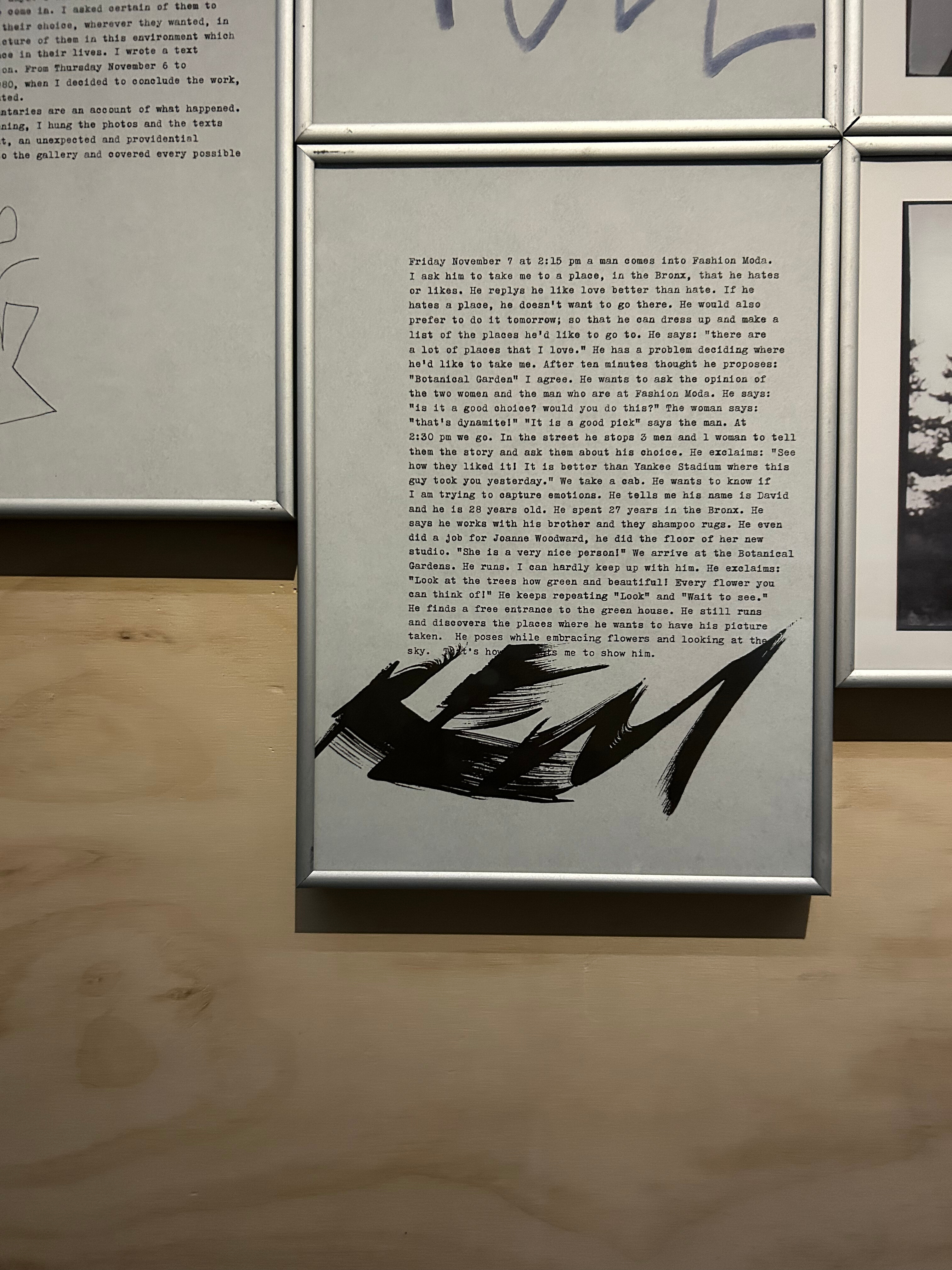

En 1980, la française Sophie Calle, alors âgée de 27 ans, prépare sa première exposition personnelle à la galerie Fashion moda dans le South Bronx. Désireuse de découvrir la ville via la subjectivité des new-yorkais, elle arrête des passants et leur demande de l’emmener dans les lieux qu’ils n’oublieraient jamais s’ils devaient quitter leur ville. Elle photographie et rédige des textes sur leurs rencontres. Au matin du vernissage, elle découvre la galerie, ses photographies et les transcriptions accrochées au mur partiellement recouvertes de signatures… Les lettres de “Tony”, “Speedy” ou “Space” sont tracées en calligraphie chiadée et réhaussent l'œuvre existante plus qu’elles ne la recouvrent. La jeune Calle expose son travail tel quel.

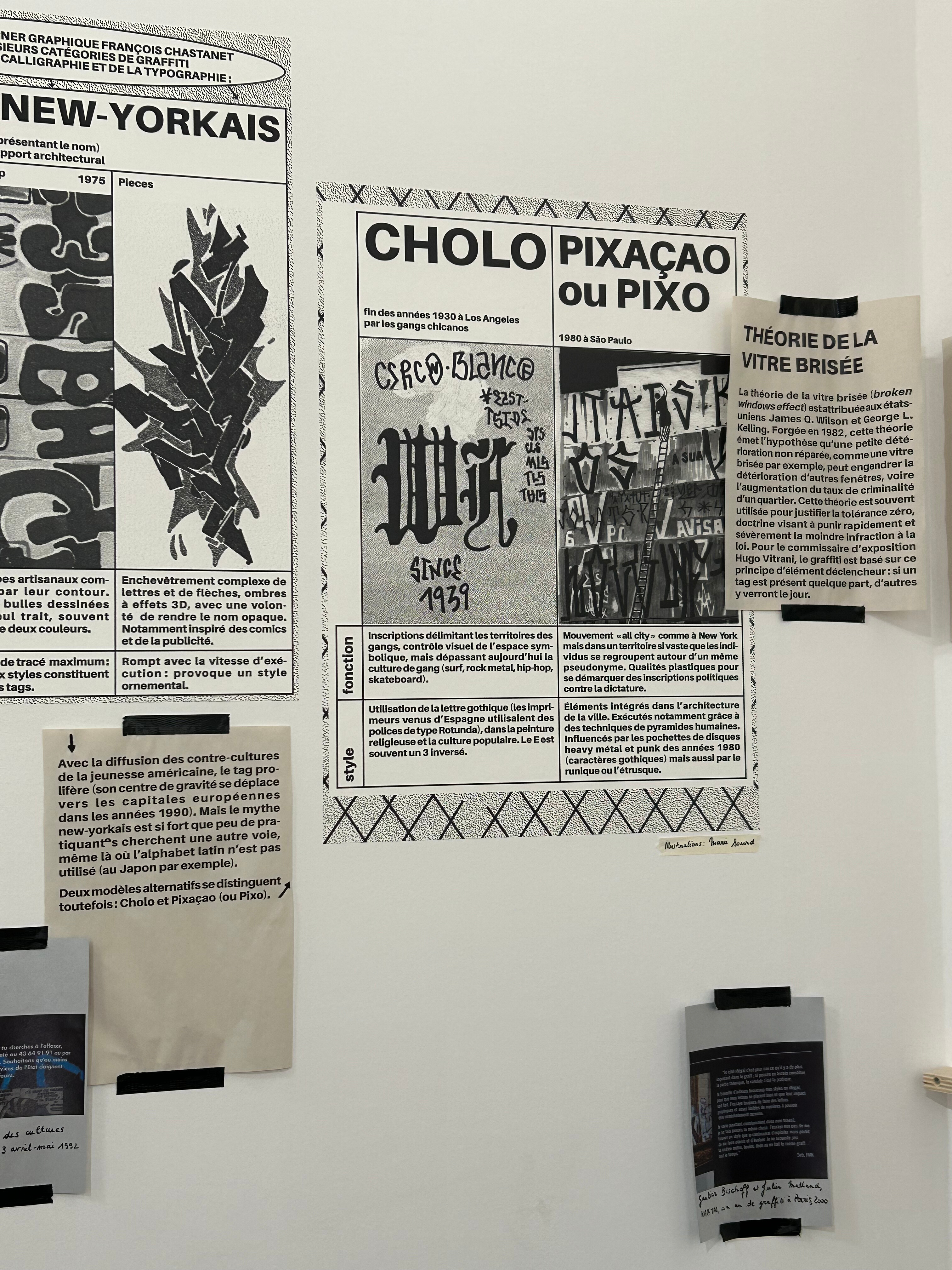

En dehors de l’exposition “La morsure des termites” au Palais de Tokyo, le rapport entre le graffiti - mot italien dérivé du grec “graphein” signifiant écrire, peindre et dessiner - et le travail de Sophie Calle ne serait pas tout de suite évident. Pourtant, elle embrasse la poésie de l’inachevé, de l’imprévu, du maculé… Et bien sûr la poésie urbaine. Elle voulait s’imbiber de la ville subjective des laissés-pour-compte. Fait irruption, comme une vague, celle de ceux qui rompent le foisonnement anonyme par l’écriture récidivante de leur pseudonyme sur les murs, de ceux qui transgressent le chemin tracé entre le travail, le domicile et les loisirs - circonscrits s’ils existent.

“La morsure des termites” n’est pas simplement une exposition sur le street art ou le graffiti mais sur son influence dans l’Histoire de l’art : récupération de médiums pauvres, transformation de supports existants, éphémérité de l'œuvre… Les termites travaillant cachées jusqu’au moment où l’on découvre l’ampleur de leur travail, beaucoup d’artistes du street art tombent dans l’oubli malgré leur apport aux arts dominants. L’exposition fait la part belle à des créateurs peu reconnus voire inconnus, et aux groupes sous-estimés comme les femmes et les minorités de genre - ici représentés par le mouvement collaboratif de graffiti “Douceur Extrême”, revendiquant l’usage de l’espace public surtout la nuit.

Les œuvres, parfois cryptiques, et leur juxtaposition interrogent mais ressort de cet agencement une sensation impressionniste de la ville et de sa solitude. Les toiles exposées en hauteur et la pénombre omniprésente poussent les nuques à s’étirer et les yeux à se plisser. Ce qui en fait une expérience très personnelle; comme le disait Italo Calvino dans son roman poétique “Les villes invisibles” dont Le Palais de Tokyo s’est directement inspiré : « l’œil ne voit pas des choses mais des figures de choses qui signifient d’autres choses ».

La sempiternelle question de la nature artistique -ou non- du graffiti est anticipée avec humour et irrévérence par la diffusion du court-métrage d’animation hilarant et légèrement scatophile “Shit Mom animation” de Tala Madani. L’artiste irano-américaine y montre une femme nue faite de boue déambulant dans une maison bourgeoise, salissant intentionnellement et non-chalemment le mobilier et les murs sur son passage.

Le Palais de Tokyo apporte une première réponse à la question en concrétisant l’exposition, après avoir exposé ponctuellement pendant des années des artistes urbains au sous-sol du pinacle parisien de l’art contemporain dans le cadre du projet “Lasco”. Une autre réponse se trouve dans la référence inclue dans le titre. En 1962, le peintre, critique de cinéma et essayiste américain Manny Farber écrit L’art des éléphants blancs vs. l’art des termites : « L’art style termite, ver solitaire, mousse ou champignon, a la particularité de progresser en s’attaquant à ses propres contraintes, pour ne laisser d’ordinaire sur son passage que des signes d’activité dévorante, industrieuse et désordonnée ». Il y vante clairement l’art spontané et subversif des termites, face au traditionaliste plan plan des éléphants blancs.

Jusqu’au 10 septembre, Palais de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson, 75116 Paris.